Au sommaire de cette treizième lettre (eh oui, déjà…): de l’hiver et de l’automne, Pascal Quignard, Voyage en Algérie, le Fou (d’amour) Majnoun et son flot de centaines de poèmes monothématiques, Louise Glück et Couperin…Aragon, un peu.

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.

Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte.

Mais on entend parfois, comme une morne plainte,

Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes.

L’hiver s’est abattu sur toute floraison ;

Des arbres dépouillés dressent à l’horizon

Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes

Guy de Maupassant. Des vers.

Maupassant n’est pas un poète notoire, là n’est pas son génie premier, on le sait. Mais là, ce texte -trouvé en naviguant – bien qu’un peu académique, pourtant très maîtrisé, fait mouche; mature comme du Vigny. L’hiver est là.

Le retard. Cela faisait déjà un moment que je ne vous avais pas livré ma lettre, je l’avoue (depuis fin août). Désolé pour le retard. Mais ceux qui lisent ces « cahiers » savent bien qu’Alceste n’est pas entré en léthargie pendant ce temps. Ah… la théorie du retard…Ce n’est qu’un jeu de mortel, voilà tout, et la vanité d’un peu de temps dépassé. L’hiver est là, et il faut attendre que ça s’en aille. Bientôt les jours s’allongeront aux premières heures des soirées. Mais alors, il faudra bien se dire que du temps a passé, et des jours sont consumés qui ne reviendront plus.

A propos du temps qui va. En lisant ses « heures heureuses », et sans doute effet de l’âge, j’ai perçu soudain comment Pascal Quignard m’accompagne depuis longtemps. Depuis le début des années 80, Apronenia et ses notes de buis. Le temps va, donc, et les lectures restent. Que nous dit-il, l’austère Pascal?

« Si le temps stricto sensu est défini par ce retard que prend, du soleil à la terre, la lumière qui éclaire son chemin après qu’elle l’a effectué, ce laps de temps si mystérieux qui se creuse dans l’espace et qui se décolore, ce pli qui s’efface, cet étrange délai qu’accuse toujours plus mystérieusement la poussée qui la porte (…) c’est aussi que le point de distension du temps est son seul référent, et non pas l’instant ou maintenant se maintiendrait. Le temps est l’irrattrapable de ce retard. »

Pascal Quignard. Les heures heureuses. XXIV.

Rien ne sert de courir…Le temps est son propre retard… Quignard, c’est toujours intelligent, parfois précieux, mais toujours intelligent. La phrase épouse parfaitement son contenu, elle est bâtie comme du Bossuet.

Mais s’il nous parle si bien du temps, que n nous dit-il de l’espace, alors?

“L’espace, c’est là où s’étend le temps après son implosion.(…) C’est du temps effondré dans la nuit que traverse une lueur (…) qu’on recherche du bout des yeux comme le font les fleurs”.

In “les heures heureuses”, XL

Belle acuité. Le temps qui s’effondre, comme un vieux sable, nous ouvre l’espace. Seul un esprit solitaire peut ainsi voir les choses, en les contemplant derrière les lignes.

Écrire dans le style de. Dans le jeu des ateliers d’écriture, c’est un passage classique d’écrire « dans le style de ». Ce fut ainsi qu’il fallut écrire comme Christine Angot, que je n’avais jamais lu. Pourquoi pas. C’est actuel, et personnalisé. Un passage vite fait à la bibliothèque, et hop, emprunté deux titres, un peu au hasard. (« Quitter la ville « et « Partie du cœur »). Pendant ce temps, j’avais commencé la lecture des « heures heureuses » de Quignard. La comparaison, qui vient magnétiquement à l’esprit du lecteur, est cruelle (cf. supra, le temps etc.). Chez Angot, on est vite lassé -enfin, « on » c’est moi en tout cas – de cette écriture bousculée, hachée, pleine d’animosité, au vocabulaire pauvre, à la syntaxe inutilment malmenée, lassé de cette écriture si névrosée. On se réfugie alors dans la phrase si délicatement apprêtée, de Quignard. La différence d’altitude vous donne un délicieux vertige.

Novembre. A propos de Quignard (encore…), je me suis découvert une détestation partagée avec lui, de novembre. Novembre est le mois le plus laid, celui qui n’a rien à dire que sa médiocrité, il commence avec la hantise des morts, et s’achève dans l’indifférence de sa nuit.

« Je déteste, novembre. Novembre et veule, pourrissant, pesant, glissant. Presque aveugle. Il est sombre. Il est assombrissant. Aussi grisâtre que le bec des freux. Il est aussi âpre que le cri qu’ils poussent dans les labours noirs. Il n’existe pas de mots assez sales pour nommer novembre. »

In « Les heures heureuses » XXXI

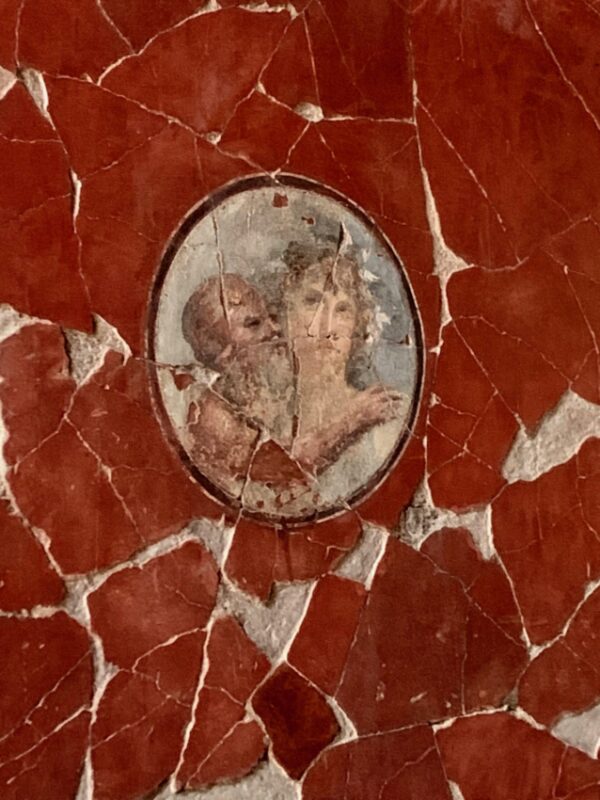

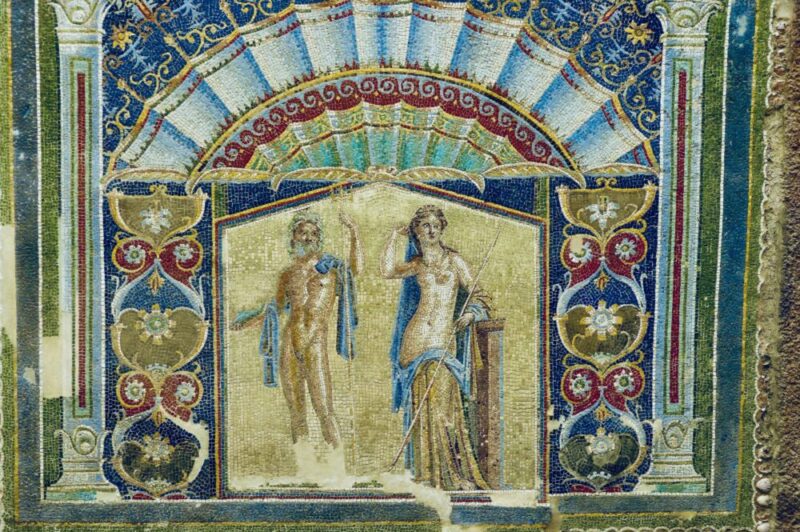

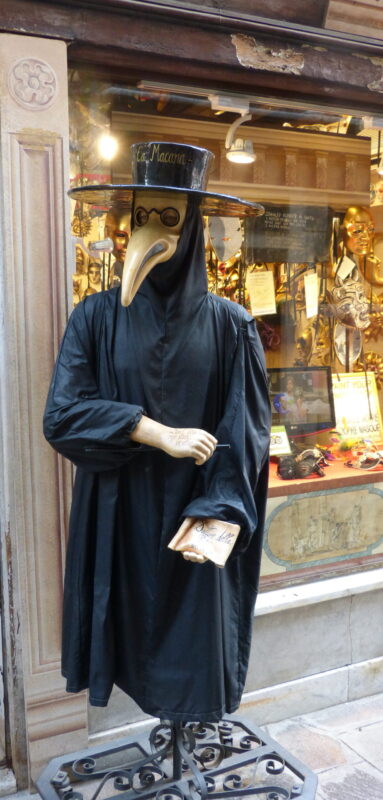

Un voyage en Algérie. Un peu de soleil, donc, en plein novembre derrière la Méditerranée, et l’orée du grand désert. On en parlait depuis longtemps, on l’a fait. Pays étonnant de secret, dont les autorités cherchent à conserver leur chasse gardée. Le résultat : une vaste contrée, lumineuse et rayonnante dont le délabrement matériel ne peut dissimuler les beautés, et, par-dessus tout, l’incroyable bonté de ses habitants. Les couches de l’histoire et ses civilisations s’entremêlent avec une aisance déconcertante : berbère, romaine puis byzantine, arabe, ottomane, européenne …

Une sorte de mélancolie traverse les ruines romaines de Timgad comme les architectures – fatiguées- Art-Déco d’Oran. Partout un foisonnement généreux d’humanité. Bien sûr, on restera désolé devant ces paysages et ces vestiges majestueux mais transformés en poubelles. Et peu de touristes. Certains diront que c’est tant mieux. Je ne le pense pas. Le tourisme est avant tout partage et recherche de l’autre. Il est dommage que des mondes si émerveillant en soient privés, par l’obstruction de leurs dirigeants, et contre l’impatience de leur jeunesse. Et quelle jeunesse, qui de toute part, peuple les rues et les paysages. Enfin, ce peuple si disert et expansif est francophile. Un jeune homme rieur à Constantine nous a adressé un joyeux et péremptoire « Allah est français ! ». Si vous le dites… Ce sont nos vilains « identitaires » (on ne dit plus « xénophobes », vous l’avez remarqué…) qui vont être étonnés. (Ah, imaginons la tête d’Eric Z… saisi de cette la révélation !). Vive les Algériens !

Poésie. El Majnoun : « le Fou ». Alors ça, amis de la poésie, c’est à lire et plus vite que ça.

Sous ce nom (le Fou, ou le Fou de Laylâ : Majnûn Laylâ) se cache un jeune homme dont on ne sait pas grand-chose (évidemment). L’histoire nous dit qu’au désert d’Arabie, dans la seconde moitié du VIIe siècle, (donc, avant l’islam) circulent des poèmes chantant un amour parfait et impossible.

Il y a bien longtemps, le beau Qaïs, fils d’une illustre famille de Bédouins, tombe éperdument amoureux de sa cousine Leïla. Le jeune homme est poète et ne peut s’empêcher de chanter son amour pour Layla à tous les vents .Mais chez les Bédouins, seuls les pères règlent les mariages. Le désir crié par Qaïs est une ombre sur leur autorité, et cette union est refusée. Dès lors, tout s’enchaîne : le mariage forcé de Laylâ, son départ au loin, très loin, le désespoir de l’amant poète…Alors la légende enflamme l’histoire, et nous parle d’un jeune homme qui chante encore son amour, des années durant ; il désespère, sombre dans la folie, va vivre avec les bêtes du désert, puis meurt, d’épuisement et de douleur.

Consolons nous d’aimer, âme trop généreuse

surmontons cette soif, ce mal qu’elle nous fait

Pleure sur ta douleur, pleure, puis reconnais

d’un long éloignement les suites bienheureuses

(230)

Sa souffrance devient si célèbre que d’autres poètes se substituent à lui, et continue de chanter l’amour de Layla, tant et si bien qu’on ne sait plus lesquels des plus de trois cents poèmes sont ceux de Majnoun, le fou, ou de ses disciples ; leurs auteurs, sous divers noms, se veulent, d’une tribu à l’autre, les meilleurs dans le genre pour avoir vécu cet amour.

Dieu me guérisse de Layla, ou si je l’aime

De la louer, de rester pris en ses filets

Que savent si bien. tendre au coeur tous ses attraits

Et de ce mal qui dure autant qu’amour lui-même

(219)

Aragon y fait largement référence, dont l’exergue du fou d’Elsa est un extrait (réécrit) de Majnoun.

“J’ai partagé le melon de ma vie

et comme au sourd le bruit et le silence

les deux moitié en ont même semblance

prends la sagesse ou choisis la folie”

Mais qui fut Majnoun ? Homme de chair et de sang, ou personnage inventé, il fixe au poème un unique sujet : l’amour dans toutes les variations possibles. On songe à Pétrarque, évidemment. Ou à Aragon.

C’est un recueil fabuleux, dans lequel on erre, s’émerveille, et dont on sait qu’on y reviendra souvent. Il convient de saluer la traduction royale d’André Miquel, rimée et versifiée s’il vous plaît.

Adieu Louise Glück. C’est lassant, ces poètes qui s’éteignent, comme ça, sans prévenir. Un(e) poète qui meurt, c’est toujours une éternité qui s’interrompt. C’est de moi et ça vaut ce que ça vaut. J’aime bien Louise Glück, que j’avais découverte comme beaucoup d’autre. à l’annonce de son Nobel. Les oeuvres exclusivement poétiques nobélisées sont rares. C’est une poésie “neutre” sans émotion, très descriptive et narrative, qui vous laisse flotter sitôt le livre refermé, une idée de noir et blanc savant.

Mais attendre pour toujours est-il toujours la réponse ?

Rien n’est toujours la réponse

La réponse

Dépend de l’histoire

Quelle erreur de vouloir la clarté

Plus que tout Qu’est-ce qu’une simple nuit

Spécialement une comme celle-ci,

Maintenant si près de s’achever ?

De l’autre côté il pourrait y avoir

n’importe quoi

Toute la joie du monde, les étoiles pâlissantes

le lampadaire devenant un arrêt de bus

( Nuit sans lune)

C’est cette étrange mixage de distanciation et d‘ironie qui embrasse le monde en sa totalité dérisoire qui fait la force calme de cette poésie, essentiellement américaine.

Un vol d’oiseaux quittant le flanc de la montagne

Noir sur fonds de soirée printanière

Bronze au début de l’été

Se levant sur la vierge surface du lac

(Parabole du vol)

Au-revoir, Louise Glück.

Le centième caractère publié. Mais pas le centième écrit…Il y a quelques temps, un centième caractère a été publié sur les Cahiers. J’en ai encore en réserve, sans doute pas encore assez affinés. C’est étonnant comme ces petites fantaisies vous occupent et vous inspirent ; ça vient tout seul, il suffit de regarder autour de soi les affaires agitées des hommes et de leurs mondanités. Et voilà tout.

Un peu de musique. Il faut écouter et réécouter « Les ombres errantes », de François Couperin, dans l’admirable version pour piano de Iddo Bar-Shaï. Le piano, cet instrument fabuleux n’existait pas quand Couperin composa sa suite légendaire pour le clavecin. Et pourtant, ça sonne admirablement. Classique et moderne, ça scintille comme la neige. Ecouter chaque pièce, l’esprit tourné vers son titre, toujours ciselé comme un poème: “les ombres errantes“, “les barricades mystérieuses“”double du rossignol””l’engageante” etc etc.

Annonces sur les Cahiers d’Alceste. J’ai remarqué que je digressais souvent des annonces que je fais et dont l’objet ne vient pas, car j’en fais autre chose. Donc, modérons en les effets. Juste des ajouts prochains sur mon anthologie personnels des X… livres à lire pour être heureux; pour le reste, aller voir et c’est ainsi que vous verrez…Je prépare aussi quelques chroniques de lecture, sur des africains et des japonais. Il y a un long poème qui arrive, aussi, un texte de coeur et de miroir.

Et pour conclure Aragon, en hommage au Fou Majnoun, cette strophe:

Comme à l’homme est propre le rêve

il sait mourir pour que s’achève

Son rêve à lui par d’autres mains

Son cantique sur d’autres lèvres

Sa course sur d’autres chemins

Dans d’autres bras son amour même

Que d’autres veuillent ce qu’il sème

Seul il vit pour le demain

(in: Le Fou d’Elsa- Zadjal de l’avenir)

Toujours musical, Aragon, et juste ce qu’il faut d’ancienne tournure dans le langage.

Allez, ne faiblissons pas, et croyons fervemment à la littérature amateure. Très beau Noël à tous et toutes, et n’oublions pas ceux qui n’en auront pas.

En attendant, rendez-vous sur les cahiers d’Alceste, c’est toujours par ici et ci-dessous.

Les Cahiers d’Alceste,

Et n’oubliez pas

1. d’aller lire ou relire “Les dormeurs”

2. vos bienveillants commentaires…

hervehulin6@gmail.com

A bientôt.

©hervéhulin2024

Ne parlez pas aux jeunes des difficultés de leur âge. La plupart est peu disposée à en entendre les couplets, qu’elle aura déjà cent fois écoutée : que leur fait votre compassion, quand vous avez de loin passé l’époque des recherches d’emploi, des angoisses aux lendemain d’examen, des solitudes douloureuses et de l’abysse du chômage ? Leur nature les porte autant à la fierté que celle de leurs aînés… Vous voulez ouvrir une porte, et faire entrevoir un cheminement meilleur que celui tracé par ces années malaisantes ? Évoquez donc le poids des âges et la vieillesse qui monte, son cortège sombre de faiblesses et de maladies, représentez-leur ce qu’il en est de voir partir ses amis et tous ces instants heureux avec eux réduits à de simples souvenirs, tracez donc, avec la précision de l’expérience, la finitude du temps qui vient ; mais surtout, en toute circonstance, n’oubliez pas de dire ce qu’est la sensation d’avoir beaucoup vécu, son inégalable goût de cerise, et l’écho harmonique de la mémoire illuminée… Alors, vous aurez su parler aux jeunes, les éclairer utilement sur la vérité de l’existence, et quand bien même un sur cent vous aura écouté, croyez que celui-là, pour les temps qui s’ouvrent à lui, sera bien devenu sage.

Ne parlez pas aux jeunes des difficultés de leur âge. La plupart est peu disposée à en entendre les couplets, qu’elle aura déjà cent fois écoutée : que leur fait votre compassion, quand vous avez de loin passé l’époque des recherches d’emploi, des angoisses aux lendemain d’examen, des solitudes douloureuses et de l’abysse du chômage ? Leur nature les porte autant à la fierté que celle de leurs aînés… Vous voulez ouvrir une porte, et faire entrevoir un cheminement meilleur que celui tracé par ces années malaisantes ? Évoquez donc le poids des âges et la vieillesse qui monte, son cortège sombre de faiblesses et de maladies, représentez-leur ce qu’il en est de voir partir ses amis et tous ces instants heureux avec eux réduits à de simples souvenirs, tracez donc, avec la précision de l’expérience, la finitude du temps qui vient ; mais surtout, en toute circonstance, n’oubliez pas de dire ce qu’est la sensation d’avoir beaucoup vécu, son inégalable goût de cerise, et l’écho harmonique de la mémoire illuminée… Alors, vous aurez su parler aux jeunes, les éclairer utilement sur la vérité de l’existence, et quand bien même un sur cent vous aura écouté, croyez que celui-là, pour les temps qui s’ouvrent à lui, sera bien devenu sage.

I

I

Dans cet empire de brouillard où tant de vérités nous sont enfouies, nos esprits ont besoin en tout instant de comprendre, savoir, et découvrir, et c’est ainsi que Thrason est indispensable à notre gouverne affaiblie. Car Thrason est réputé très savant, doué de toutes sortes de sciences; on le sollicite sans se lasser.

Dans cet empire de brouillard où tant de vérités nous sont enfouies, nos esprits ont besoin en tout instant de comprendre, savoir, et découvrir, et c’est ainsi que Thrason est indispensable à notre gouverne affaiblie. Car Thrason est réputé très savant, doué de toutes sortes de sciences; on le sollicite sans se lasser.

Allons Théramène, respirez un peu, sortez donc un moment de votre bureau, de vos charges et vos réunions ; voyez comme le temps est généreux aujourd’hui, ouvrez la fenêtre, et non, plutôt la porte, et passez-y pour sortir dans la rue. Délaissez un instant seulement, vos tracas et votre carrière. Sentez-vous un peu d’air ? Quittez donc le lieu de votre travail, reculez encore ; ôtez donc cette cravate et votre veste de costume. N’êtes -vous pas mieux ainsi, ne sentez-vous quelque chose changer déjà ? Non, pas encore… Allez jusqu’au bout de la rue, mieux encore, changez de quartier, et laissez là votre carte de crédit, vos clefs de voiture, et tous ces apprêts qui font votre position. Sortez de la Ville, prenez un train, oubliez toutes vos affaires, continuez jusqu’à la campagne… Ne distinguez-vous rien autour de vous ? Reculez encore, vous dis-je…D’une manière radicale, négligez vos projets, votre immobilier, votre hiérarchie : celle-ci vous oubliera vite, croyez-moi. Déchargez-vous de tous ces poids qui ont imprimé leur ligne sur votre peau, dans votre vie. Ne restez pas là, traversez la mer, puis l’océan, gagnez d’autres territoires, lointains, nouveaux, insoupçonnés. Vous voici aux antipodes…Que voyez-vous alors, que sentez-vous à présent ? Toujours rien ? Cheminez encore, envolez-vous, et à travers les nuées, regardez le sol, les collines et les champs, et les villes et les bâtiments, comme tout cela est petit. Mais ce n’est pas assez ; allons, Théramène, ne cessez pas cet élan, vous atteignez à présent les étoiles et les immensités de l’espace. Contemplez ainsi ce minuscule fourmillement qu’est devenue votre société. Alors, que dites-vous, là ? C’est bien cela : dans cette nudité nouvelle qui vous saisit et vous délivre, vous retrouvez enfin – au vu lointain de ce qu’il en reste – la sensation de votre humanité.

Allons Théramène, respirez un peu, sortez donc un moment de votre bureau, de vos charges et vos réunions ; voyez comme le temps est généreux aujourd’hui, ouvrez la fenêtre, et non, plutôt la porte, et passez-y pour sortir dans la rue. Délaissez un instant seulement, vos tracas et votre carrière. Sentez-vous un peu d’air ? Quittez donc le lieu de votre travail, reculez encore ; ôtez donc cette cravate et votre veste de costume. N’êtes -vous pas mieux ainsi, ne sentez-vous quelque chose changer déjà ? Non, pas encore… Allez jusqu’au bout de la rue, mieux encore, changez de quartier, et laissez là votre carte de crédit, vos clefs de voiture, et tous ces apprêts qui font votre position. Sortez de la Ville, prenez un train, oubliez toutes vos affaires, continuez jusqu’à la campagne… Ne distinguez-vous rien autour de vous ? Reculez encore, vous dis-je…D’une manière radicale, négligez vos projets, votre immobilier, votre hiérarchie : celle-ci vous oubliera vite, croyez-moi. Déchargez-vous de tous ces poids qui ont imprimé leur ligne sur votre peau, dans votre vie. Ne restez pas là, traversez la mer, puis l’océan, gagnez d’autres territoires, lointains, nouveaux, insoupçonnés. Vous voici aux antipodes…Que voyez-vous alors, que sentez-vous à présent ? Toujours rien ? Cheminez encore, envolez-vous, et à travers les nuées, regardez le sol, les collines et les champs, et les villes et les bâtiments, comme tout cela est petit. Mais ce n’est pas assez ; allons, Théramène, ne cessez pas cet élan, vous atteignez à présent les étoiles et les immensités de l’espace. Contemplez ainsi ce minuscule fourmillement qu’est devenue votre société. Alors, que dites-vous, là ? C’est bien cela : dans cette nudité nouvelle qui vous saisit et vous délivre, vous retrouvez enfin – au vu lointain de ce qu’il en reste – la sensation de votre humanité.